山長商店で総料理長を務めております岡田です。今回は前回ご紹介させて頂きました花かつおと日高昆布を使った、基本となるだし【基だし】を使って春野菜のお吸い物の作り方をご紹介させて頂きます。

《ご用意頂く材料》 ※約3人前の分量です。

基だし:水500cc、花かつお7.5g、日高昆布7.5g

春野菜:白うど1/5本、人参1/6本、新牛蒡1/6本、うるい1/3pc 絹さや5本

さあそれでは早速作っていきましょう!

工程①

花かつおと日高昆布で取った基だしに対し、塩を用意します。今回はお吸い物に使用するため、塩分濃度は0.8%に設定します。塩分の求め方:400cc×0.008=3.2cc

細かく計量するには難しい分量ですが、目安を用意しておき、徐々に塩を加えていくと失敗せずに上手に整えられます。※これを吸地(すいじ)と呼び、お料理の基本として多用します。※今回は、日高昆布で使用しましたが、利尻昆布、真昆布、羅臼昆布でも同様の方法で基だしを取れます。

工程②

お椀の材料となる春野菜の長さを切り揃えます。 白うど、人参は約4cmの長さにし、皮を剥いて細切りにします。後、水に晒してアクを抜いてください。新牛蒡の皮はサッとたわしで洗う程度に止め、(香りを保つため)同じく細切りにして水に晒します。※この際、全ての長さ、太さが均一だととても綺麗に仕上がります。

工程③

うるいと絹さやの下処理をします。春先に出回るうるいは、食感が良くみずみずしいのが特徴です。葉が重なり合っているので、一枚ずつ分けて茹でることをお勧めします。絹さやは、内側の筋を取り除いておきます。

工程④

白うど、人参、新牛蒡、うるい、絹さやをそれぞれ下茹でします。①〜③で下拵えをした春野菜は、沸騰したお湯に15秒程潜らせ、氷水に取ります。うるいは、火の通りにくい根本からお湯にいれ、次に緑の葉の部分を潜らせます。※細切り野菜は、穴あきのお玉や金ザルを用いるとスムーズに調理することができます。

工程⑤

茹でたうるい、絹さやを切ります。食感よく茹で上がったうるいは、細切り野菜と同じ約4cmに切り揃えます。※絹さやは長さを揃えると無駄になってしまう為、長さは揃えません。なるべく細く切ることが重要です。

工程⑥

基だしにお椀の材料を加えて味を整えます。④⑤で仕込んだ春野菜の材料は、軽く搾り水気を取り除きます。①で用意した吸地を火にかけ、沸騰直前で春野菜をたっぷり加え、味を整えます。味が物足りない場合、薄口醤油を数滴垂らすと良いです。お椀に吸地と春野菜を注ぎ、木の芽を数枚浮かべて完成です!

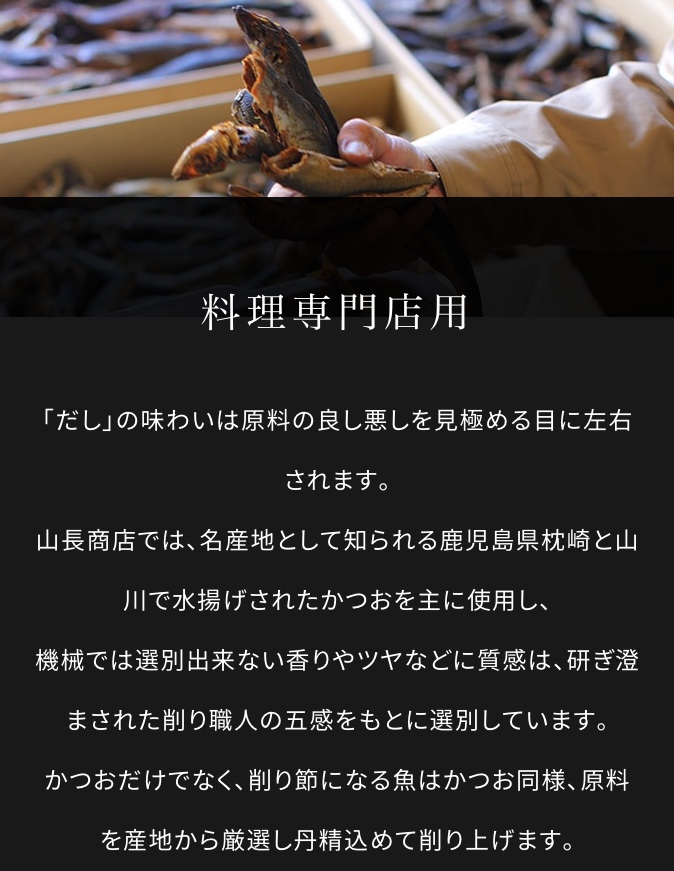

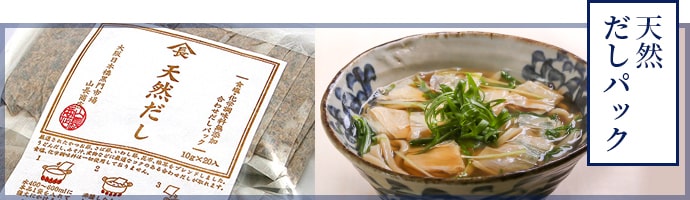

私たち山長商店の業務用削り節、だしパックの販売につましては、当オンラインショップだけでなく、地域によりましては弊社の営業スタッフがお伺いさせて頂きますと共に、掛け売りでのお取引、ご使用数量の多いお客さまには別途お見積りもさせて頂きますので、お店でご使用の削り節、だしパックなどのご相談がありましたら是非、お問い合わせフォームよりお問い合わせ頂ければ幸いでございます。

業務用の削り節やお店でご使用になるだしのご相談につきましては、以下お問い合わせフォームより承っております。是非お気軽にご相談下さい。

最近の投稿

- 【重要なお知らせ】降雪による配送遅延について※2月6日10時更新

- 在庫切れ商品一部販売再開及び価格改定のお知らせ

- メンテナンスのお知らせ

- メンテナンスのお知らせ

- 【入荷のお知らせ】日本橋かほり白だし (1,000ml)の新しいロットが入荷いたしました!

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月